友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com

“山外有山,人外有人,谁能想到中国六代机又来了?

675

0

近七日浏览最多

最新文章

6月底在国际局势扑朔迷离的当下,国内外军迷们像平静池塘里被扔进一块大石头,纷纷刷屏一组疑似中国第三款第六代战斗机地面实拍照。

画面中这架全新战机,身形不大却像夜色潜行的猎豹,刚一亮相便让舆论漩涡兴风作浪。

美国知名军事网站《战争地带》选择罕见缄默将近几天,仿佛在费尽心思研判动向。直到自家专家出文分析时,字里行间才流露出掩饰不住的意外与警觉。照片曝光虽在中国境内,但其后产生的余波,远远超过普通的新机试飞,“中国六代机技术步伐加快”这一判断成为国际关注焦点。

飞机外观设计藏玄机,看似“折纸”、实为深思熟虑科技。

对比现役美军F-22,这次疑似“西六代”的飞机前机身侧缘与主翼交界处嵌入犀利大折线,视觉效果极为凌厉。

这种棱角分明,如同折纸艺术中的巧手,是科技与美学的巧妙结合。

机体三分之二的位置突然收缩,摆脱沉重感,体态更加灵巧亦凸显东方战机独特的风骨。

不少网友用“现代战鹰里的东方武士”来形容,某种程度也反映出造型背后严格的空气动力学博弈。

风洞实验无数制造难度更高,对于工程师来说,这样的创新既是自信也是挑战。

六代变后掠翼重出江湖,航母布局呼之欲出的战机。

让人眼前一亮的不只是外观。据实拍照片和细节分析,这款新战机很可能使用了变后掠翼结构。

带有复合材料与智能调控的变翼设计,曾经只在冷战传奇如F-14“雄猫”上闪耀,这次被中国工程师再度搬上舞台。

起降时大展弦比,好似猛兽舒展四肢,从航母短距甲板轻盈起落;高速巡航时翼面内收,宛若利箭破风极大降低阻力。

虽然此类结构复杂,对可靠性和维护成本提出了严苛要求,但对于全面提升舰载机作战效能,业内看法偏向乐观,不少学者认为这是中国增强远洋编队能力的重要突破。

此举既体现技术自信,也意味着未来航母空军体系的新可能性。

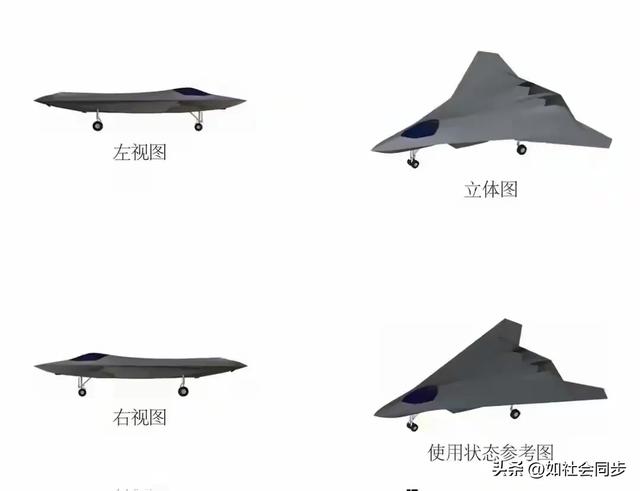

飞机专利草图曝光,弹舱布局彰显独到匠心科技。

网络上一组相关专利图成为佐证:该机前后分别设置弹舱,前部空间宽阔最大限度容纳多型武器载荷!

后部紧贴着舰载钩设计,这一布局被不少分析师解读为进一步提升作战效率。

排气方式更为大胆,摒弃传统尾喷,明显融合了美军YF-23、B-2A等经典平台的隐身理念。

采用扁平排气喷管与下遮挡设计,加上配套冷却系统,为发动机披上“热隐身外衣”。

如此多渠道压低红外信号,对抗现代制导武器,有望形成更完善的多光谱隐形防护。

无人驾驶员”身份未解谜,中美AI空中竞赛拉开帷幕?

至于驾驶舱情况,一时间分析众说纷纭。

少部分观察者怀疑其本质是高智能无人机——即所谓的忠诚僚机!

与沈飞成飞六代机属同一编队,担当“战术打手+信息哨兵”的角色。

也有观点保持谨慎,强调尚无直接证据表明完全无人化,或许未来会出现“有人+无人”兼容操作,实现多模式智能协作。

话虽如此,这架飞机的曝光几乎是在告诉世界,中国不仅加快了六代机研发,更是在AI智能、远程协同等领域迅速追赶乃至领跑。

中美六代机竞速,谁能彩练当空舞?

就在中国新机型照片刷屏全球时,对手美国F-47项目依然停留在PPT与CG演示阶段。

相较之下实物曝光与频繁试飞,让人不得不承认中国航空工业创新速度超出想象。

不但实现从“追赶者”到“并驾齐驱”,还在无人智能化、舰载适配等层面逐渐“超车”。这场“马拉松式”六代机军备竞赛早已重塑国际安全格局,则属于正在发生的历史。

六代机未来方向,静观其变科技A1技术发展?

这波六代机曝光风暴,既不是炫技更非单纯秀肌肉。

一轮轮技术迭代,背后牵动的是装备体系、作战理念工业升级与国家战略。

在全球海天大格局调整窗口期,这场技术“暗战”远未盖棺定论。

作为普通读者,不妨多维度关注演进脉络,可以在看似不起眼的“细节设计”中,体会到军工科技进步如何一步步改变未来战争游戏规则。

信息的背后,永远有下一组新的谜团。

正因如此,每一次“看得见”的技术突破,都值得我们期待真正的“看不见”还会走多远。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com